Page 1/3

En ce 15 janvier 1850, au moment où Victor Hugo monte à la tribune de l’Assemblée nationale pour combattre la loi Falloux [1], le mot laïcité n’existe pas encore. Seul est utilisé l’adjectif « laïque », qui s’est peu à peu détaché du vocabulaire de l’Église pour renouer avec son étymologie (laos, « peuple » en grec) et désigner ce qui appartient au monde profane, ce qui est sécularisé.

Le substantif « laïcité » n’émergera du débat démocratique qu’en 1870-71, selon l’un de ses inventeurs, Ferdinand Buisson. Mais, déjà, dans cette Seconde République agonisante, dans la bouche de Victor Hugo, le concept prend forme : « Je veux l’État laïque, purement laïque, exclusivement laïque », assure-t-il dans une formule saisissante.

La thématique se met en place au fur et à mesure que le député développe son intervention en faveur de la liberté de l’enseignement public, car tel est alors l’enjeu : dénonciation du « Parti clérical » qui prétend régenter les consciences en s’assurant le monopole de l’éducation avec la complicité du pouvoir politique ; affirmation de l’indépendance de l’État par rapport à toute religion ; revendications de la nécessaire « séparation de l’Église et de l’État ».

L’on reste subjugué par la capacité d’anticipation, la vigueur du plaidoyer, la passion à peine contenue qui l’anime. Ce discours mérite plus qu’un hommage, il vaut une relecture en forme d’entrée en matière, avant d’entreprendre le récit des lois instituant l’école laïque, publique, obligatoire, puis la loi de Séparation des Églises et de l’État.

Rappelons les données de la discussion parlementaire. Le comte Alfred de Falloux, fervent catholique et l’un des chefs de file du courant légitimiste, a été nommé, en décembre 1848, ministre de l’Instruction publique par Louis–Napoléon, nouvellement élu président de la République. A ce titre, il prépare un projet de loi qui portera son nom, bien qu’il ait été présenté à la Chambre par son successeur, Louis de Parieu, le 14 janvier 1850.

Ce texte entend reprendre le chantier de la loi Guizot (1833) : doter les communes d’écoles primaires publiques, afin d’étendre l’enseignement de base et de le rendre obligatoire. Il se propose, en outre, d’élargir le réseau des établissements scolaires du second degré encore peu nombreux.

Mais son véritable objectif est politique : tirant la leçon de la diffusion rapide des idées républicaines dans le corps des instituteurs, le comte de Falloux se propose de placer l’enseignement public sous le contrôle de l’Église catholique.

C’est en fait la Révolution de 1848 qui est directement visée, c’est-à-dire le régime démocratique que le Coup d’État du 2 décembre ne va d’ailleurs pas tarder à abolir. Au fond ce qui se joue, c’est le maintien de la République. Citons quelques-uns des articles les plus significatifs du texte de loi : le Conseil supérieur de l’Instruction publique, qui coiffe l’édifice, comprend en son sein quatre archevêques (ou évêques), ainsi qu’un ministre de chaque culte reconnu depuis le Concordat de 1801, aux côtés des représentants de l’État nommés par le gouvernement.

La même architecture se retrouve au plan départemental, ce qui donne à la hiérarchie catholique la capacité de peser sur le recrutement des maîtres, d’orienter les contenus et de sanctionner la pédagogie des écoles publiques. Il est précisé que l’instituteur est soumis à l’inspection de l’administration, mais aussi du « maire et du curé ». Bien sûr, le programme comporte obligatoirement « l’instruction religieuse et morale » des jeunes élèves. Les écoles normales, jugées subversives, sont placées sous surveillance. L’enseignement primaire supérieur, créé par Guizot pour offrir un débouché aux meilleurs élèves des classes populaires, est délibérément minimisé. Enfin, pour permettre de dissuader les plus rebelles, 5000 instituteurs font l’objet de poursuites de la part des préfets, à partir d’une autre loi de Parieu (9 janvier 1850). C’est une mise au pas, presque une mise sous tutelle.

Ajoutons que cet enseignement communal est puissamment concurrencé par l’implantation ancienne, depuis le XVIIIe siècle, d’établissements privés catholiques. Ils ont été fondés par des congrégations masculines, notamment par les Frères des écoles chrétiennes et les Jésuites. Ils accueillent les garçons (uniquement) et ils sont financés par les communes. L’Article 17 de la loi Falloux met sur un pied d’égalité ...

Gérard Delfau, Directeur de la collection

Gérard Delfau, Directeur de la collection

Le choix laïque d’une intranquille

Le choix laïque d’une intranquille

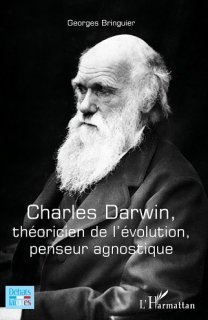

Charles Darwin - Théoricien de l’évolution, penseur agnostique. - Georges Bringuier -

Charles Darwin - Théoricien de l’évolution, penseur agnostique. - Georges Bringuier -

Ils ont pensé l’École républicaine - Gérard Bouchet

Ils ont pensé l’École républicaine - Gérard Bouchet